JUNIO 2018

Como se ha explicado en otros artículos de esta publicación, la expansión excesiva y desarticulada que experimenta el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), privilegiando el crecimiento disperso de baja densidad ignora el consumo racional de suelo y el enfoque sistémico del desarrollo sostenible. Quedan con esto en evidencia, no solo la gestión del planeamiento urbano sino también su calidad, el resultado morfológico. El dato estadístico es hoy tan negativo, que en los foros locales se cuestiona la idoneidad del tipo de desarrollo; alertando los medios de comunicación de los riesgos sanitarios, así como de la urgencia de la colaboración responsable de la sociedad civil en la solución del problema.

Y, como sucede ya en otras ciudades industriales de gran tamaño, las secuelas de la disfuncionalidad urbana despertaron también “la preocupación ecológica, que ha decantado hacia el concepto de desarrollo sostenible, considerándose de modo cada vez más amplio, puesto que no sólo hace referencia a los valores naturales, sino también a la conservación del patrimonio cultural heredado e incluso a imágenes que representan estadios históricos de la técnica industrial. El concepto de ‘reciclaje’ aparece así aplicado a la ciudad histórica y al propio entorno natural”1

Por su parte, el Capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura A. C. (ANA-MTY) se propuso -como lo hacen por su parte la Sociedad de Urbanismo de Monterrey A. C. (SURMAC) y el Colegio de Arquitectos de Nuevo León A. C. (CANL)- analizar los factores generadores de desorden urbano y ofrecer una reflexión individual y colectiva en benficio de la ciudad y el estado. Por eso, la Comisión de Urbanismo tiene la misión de “influir en la sociedad creando conciencia para una cultura ciudadana urbana, sostenible y armónica con el medio ambiente social, urbano y natural”2.

Ahora bien, en el ámbito de la Comisión de Urbanismo que gestiona Oscar Martínez, se conformaron seis grupos de estudio sobre los aspectos prioritarios del planeamiento urbano local: 1. Movilidad y Proximidad, 2. Nuevos Polos de Desarrollo, 3. Planeación Urbana, 4. Espacio Púbico, 5. Sostenibilidad Urbana y 6. Conservación e Identidad; en los que la reflexión aprovecha los conocimientos y experiencia profesional de los participantes. En el tema de la Sostenibilidad Urbana que coordina Ricardo Padilla, colaboran los académicos Roberto Chapa, Julieta Cantú y Daniel Martínez; cuenta además con aportaciones de Gabriel Todd como oficial de enlace, y con la colaboración de Antonio Alfaro y Alicia Lizárraga. Personalmente, agradezco la posibilidad de participar en el estudio que relaciona la morfología y el planeamiento urbano con el desarrollo sostenible de la ciudad.

La relevancia del objetivo propuesto por la ANA-MTY justifica hacer un paréntesis en la secuencia de publicaciones de METROPOLISREGIA; y, por eso, en este artículo de junio se analiza las causas del actual desequilibrio funcional y morfológico, y en los siguientes de julio y agosto, los instrumentos de la disciplina que ayudarían a recuperar el desarrollo sostenible del AMM: el planeamiento urbano coordinado con un modelo de ciudad; que, podrían incorporarse en la fundamentación del diseño urbano de los documentos oficiales del planeamiento estructurante (nivel estatal) y operativo (nivel municipal) de la metrópoli regiomontana.

MORFOGÉNESIS DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

Si en su origen helenístico, el Urbanismo pudo ser considerado el “arte de lo práctico”3, la ciudad occidental moderna expresa generalmente el modelo cultural de su época. Por esta razón, los arquitectos y urbanistas buscan “presentar sistemas en los que el orden espacial pasa a ser el orden de la sociedad”4, recrear la utopía social en la ciudad. Y, como resultado, “el ámbito pertinente de las teorías y las praxis de la proyectación urbana es, por antonomasia, el de la construcción planificada del espacio antropizado”5. Pero, la falta de unas o de otras, ha provocado “fenómenos de degeneración del desarrollo urbano que distinguen a la actual crisis de la ciudad. (…) “Derivan predominantemente de la ineficacia de los planes y de las carencias (no raramente macroscópicas) en la gestión en el control de la expansión”6.

Por eso, al cuestionar la sostenibilidad del modelo de desarrollo que ha seguido la metrópoli regiomontana durante su conformación, debemos valorar tanto el modelo de ciudad, la idoneidad teórica del diseño urbano, como la congruencia práctica en los diferentes niveles del planeamiento; aunque, en cualquier caso, es conveniente comenzar haciendo un breve análisis morfogenético de la ciudad existente (que se detalla mejor en los artículos anteriores de METROPOLISREGIA).

La fundación de Monterrey (Santa Lucía, 1577; Villa de San Luis, 1582, Monterrey, 1596) siguió, como otras ciudades latinoamericanas, el modelo descrito en la legislación española de Indias (Ordenanzas de Nuevas Poblaciones de Felipe II, 1573). La plaza principal se rodeó de la iglesia parroquial y las casas reales, trazando una parrilla rectangular de calles con “26 manzanas para otorgar solares en arrendamiento o merced a los nuevos pobladores”7. Se dotó además de una superficie de suelo propia, que permitía la expansión del asentamiento y la obtención de recursos para cumplir con sus obligaciones (Fig. 0618-01). "En 1638 (…) quedó delimitado el ejido (…); una extensión de una legua a la redonda, equivalente a 7,140 hectáreas, que quedaron bajo la administración de las autoridades municipales. (…) Sumadas, las tierras del ejido y las de propios rústicas y urbanas, el Ayuntamiento de Monterrey llegó a administrar la cantidad aproximada de 75,685.29 hectáreas"8.

Sin embargo, el aislamiento geográfico y económico por una parte, y la adversidad meteorológica por otra, restringieron el crecimiento de la ciudad durante dos siglos. La modesta expansión que se registra en los documentos gráficos del siglo XVIII que han llegado a nuestros días, se produjo principalmente hacia el poniente; y estuvo asociada con las características orográficas del sitio, sobre todo con las hidrográficas, y con las vías de comunicación regional más importantes (hacia Saltillo y el interior del territorio y hacia el Golfo de México); hasta que, la segunda mitad de ese siglo, el aumento de la actividad económica y comercial atrajo a nuevos pobladores, impulsando la expansión de la ciudad; que, para conservar la funcionalidad del núcleo original, se buscaría extender hacia el norte saltando el arroyo Santa Lucía (que estaba formado por los manantiales de varios ojos de agua, y hoy está enterrado debajo de la calle Juan I. Ramón).

El primer proyecto de expansión de Monterrey, aprobado por las autoridades a Juan Crouset en 1796 (Fig. 0618-02), planeaba el desarrollo de un asentamiento totalmente nuevo, que reproducía el modelo funcional novohispano de ciudad en un entramado reticular, pero aislado de la ciudad existente). Aunque el proyecto se interrumpe al poco tiempo de haber iniciado, la extensión de la trama al norte y el poniente del arroyo continúa sin la precisión geométrica del dibujo de Crouset (Fig. 0618-03 y 04), hasta que el Ayuntamiento solicita a Isidoro Epstein recuperar el trazado reticular en los Repuebles del Norte y del Sur en 1865 (Fig. 0618-05). Los límites del suelo urbano se fijaron entonces a media legua de distancia del centro de la ciudad (Félix U Gómez al oriente, Colón al norte, Venustiano Carranza al poniente y Nueva Independencia al sur del cauce del Río Santa Catarina). También es importante destacar que aparte del área verde del arroyo Santa Lucía, el diseño de Epstein incorporaba en el conjunto urbano una gran Alameda de cuatro manzanas por largo.

Ahora bien, el trazado de Epstein consiguió controlar la irregularidad geométrica del planeamiento primitivo solo por unos años; ya que la privatización de la propiedad municipal alrededor de la retícula, se produjo sin una regulación urbanística formal, como la que tenía el proyecto de Crouset. Como es sabido, “la desamortización fue el proceso a través del cual los bienes pertenecientes a las corporaciones civiles y eclesiásticas se transfirieron a los particulares a partir de la ley del 25 de junio de 1856”9.

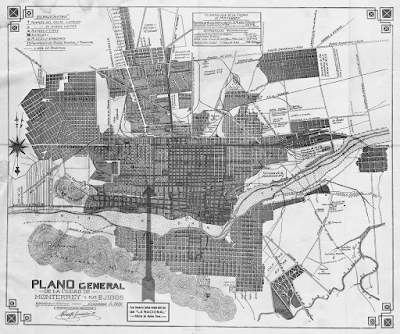

Así que, una vez en manos de particulares, la espaciosa llanura junto al Repueble del Norte comenzó a urbanizarse el último cuarto del siglo XIX; sin prever ni la estructura vial, ni la disposición funcional y los equipamientos colectivos necesarios para alojar las nuevas actividades productivas. Y por eso, la implantación de los sistemas de telecomunicaciones (1870) y de las vías del ferrocarril (1882); la urbanización de las zonas industriales y residenciales (1890), se realizaron en consonancia con la legislación liberal del país del siglo XIX; es decir, sin condicionar los intereses de la propiedad, como se observa en los planos de la ciudad después de 1894 (Fig. 0618-05, 06 y 07).

En efecto, al mismo tiempo que las autoridades del estado premiaban a la población por edificar pronto en la retícula semivacía de Epstein, permitían a los particulares urbanizar sin restricciones el suelo desamortizado que rodeaba los repuebles (Figura 0618-05). De forma que, a partir de la última década del siglo XIX comenzaron a edificarse grandes fábricas, aprovechando las exenciones de impuestos concedidas por las mismas autoridades10. Pero, además, entre los edificios industriales admitieron la urbanización residencial del Repueble Bella Vista (al norte de la Cervecería Cuauhtémoc); que ajustó su trazado reticular con la disposición geométrica de las vías del ferrocarril, no con la del Repueble del Norte, del que había quedado desconectada. Sin embargo, después de haber cedido en esta primera actuación, el Ayuntamiento ya no evitó la mezcla indiscriminada de usos industriales y de vivienda social; el desorden urbano se generalizó.

Más que ordenar el crecimiento de la naciente ciudad industrial, se impulsaba el desarrollo económico, con un modelo urbano desregulado, semejante al norteamericano. “Hasta finales del siglo XIX, la ciudad americana refleja (…) la vigorosa expansión del liberalismo individualista, que queda confiado al orden externo de unas cuantas reglas esquemáticas, con la casi completa exclusión de la intervención de cualquier poder público”11.

Aun así, se puede comprobar que las actuaciones residenciales de las primeras décadas del siglo XX, adoptaron casi todas el trazado rectangular; quizá no tanto por la conveniencia práctica o por la claridad geométrica, sino porque con él se conseguía los mayores aprovechamientos urbanísticos del suelo; en todo caso, porque “la planta en damero, es susceptible de interpretarse como la máxima concesión del capital privado a la administración pública”12. Y, por eso mismo, como consecuencia de la urbanización de un parcelario sin consolidar, y de la insuficiencia de la regulación del suelo, el planeamiento urbano derivó en el acertijo geométrico que observamos en la huella del Monterrey de 1930 (Fig. 0618-06).

Sin embargo, la asombrosa expansión la ciudad, no hacía sino seguir al potente desarrollo económico de la capital industrial del país; y, al extender sus tentáculos en todas las direcciones, ya no solo hacia el norte, incorporó sin ninguna articulación los pequeños asentamientos históricos del perímetro inmediato de Monterrey: las cabeceras municipales de Guadalupe, San Nicolás y San Pedro, como aparece en el Plano de Monterrey de 1965 (Fig. 0618-07). Documento en el que se aprecia que la magnitud informe de la mancha urbana había alcanzado una escala regional.

Así que, la relación entre el desarrollo de la ciudad y la sostenibilidad medioambiental estaban contrapuestas. Si la irregularidad geométrica desfiguraba las características físicas del territorio, los niveles de contaminación atmosférica amenazaban la salud pública. Además, esa misma expansión desacotada, había ignorado la asimilación de los cauces hidrográficos como parte de la dotación natural de áreas verdes. Porque, para aquel dinamismo desaprensivo, "la 'idea' del crecimiento se superpone, sin motivo, al territorio"13; porque confía ciegamente en los avances técnicos, sin poner otro límite al desarrollo que la rentabilidad económica, para ruina de la geografía propia: la utilización de los cauces vivos como colectores residuales, la deforestación de las zonas llanas, la urbanización negligente de las laderas de las montañas, etc.

Por el contrario, el punto de partida del desarrollo sostenible, deberá considerar que "la naturaleza es proceso, (…) que responde a leyes y que representa valores y oportunidades para el uso del hombre, con ciertas limitaciones y algunas prohibiciones (…). El trabajo del urbanista es el del buscador de salud y de bienestar colectivos (…); para ello, la ciencia no es el único modo de percepción (…), se necesita la creatividad del artista para llegar más allá"14. Ante el abanico de responsabilidades, más que asombrarse de la influencia tan negativa del modelo en el desarrollo en el desorden urbano; el profesional quizá tendría que preguntarse, como lo hizo Maximilien Sorre (1880-1962), ¿cómo debería intervenir en el medio ambiente?, “porque es entonces cuando la ecología humana cambia bruscamente de sentido y atañe a toda la historia de la civilización; [y, la ciudad se comprende como] la cosa humana por excelencia”15.

Con lo explicado hasta ahora, la descripción morfogenética de Monterrey ha llegado a la mitad del siglo XX, y nos situamos por tanto en la antesala del planeamiento urbano profesional; en el período en el que la población de ciudad se aproxima un millón de habitantes, y la expansión industrial o residencial se adhiere únicamente a las vías radiales de comunicación, sin resolver siquiera la permeabilidad del conjunto urbano.

Ante un fenómeno urbano que parecía irreductible, se imponía una reflexión más profunda de la relación entre la ciudad y el territorio; no había una sola respuesta, debía conjuntar la teoría y la práctica de los profesionales, la gestión de autoridades y la responsabilidad civil de la sociedad, como se verá en el siguiente artículo.

1 . José María ORDEIG CORSINI, Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo. Instituto Monsa de Ediciones, S. A., Barcelona, 2004. Pág. 302, párr. 2

2. Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, Comisión de Urbanismo, VISIÓN METRÓPOLIS Y ESTADO. Cartel de la Sesión 245 del 13 de Agosto de 2018

3. A. E. J. MORRIS, Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 1984. Pág. 54, párr. 4

4. Aldo ROSSI, La arquitectura de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2015. Capítulo tercero. La individualidad de los hechos urbanos. La arquitectura, pág. 10, párr. 3

5. Benedetto GRAVAGNUOLO, Historia del Urbanismo en Europa 1750-1960. Ediciones Akal, S. A. Madrid, 1998. Pág. 7, párr. 4

6. Ibídem. Pág. 7, párr. 4

7. Rocío GONZÁLEZ MAIZ, Desamortización y propiedad de las élites del noreste mexicano 1850-1870. Fondo Editorial de Nuevo León. Monterrey. 2011. Pág. 24, párr. 1

8. Ibídem. Pág. 24, párr. 1-2

9. Ibídem. Pág. 9, párr. 1

10. Isidro VIZCAYA CANALES, Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución 1867-1920. Fondo Editorial Nuevo León-ITESM, 2006. Pág. 77, párr. 4

11. Luis CABRALES, La ciudad norteamericana: la fe en el futuro, en Ciudades del Globo al Satélite. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (Electa, 1994). Pág. 5, párr. 4

12. Isidro VIZCAYA CANALES, Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución 1867-1920. Fondo Editorial Nuevo León-ITESM, 2006. Pág. 5, párr. 2

13. Isidro VIZCAYA CANALES, Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución 1867-1920. Fondo Editorial Nuevo León-ITESM, 2006. Pág. 5, párr. 2

14. Juan Luis DE LAS RIVAS SANZ, El paisaje como regla: el perfil ecológico de la planificación espacial. En María CASTRILLO ROMÓN y Jorge GONZÁLEZ-ARAGÓN CASTELLANOS (coordinadores). Planificación territorial y urbana, investigaciones recientes en México y España. Instituto Universitario de Urbanística-Universidad de Valladolid. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco-División de Ciencias y Artes para el Diseño. Publidisa, 2006. Pág. 26, párr. 3

15. Aldo ROSSI, La arquitectura de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2015. Capítulo tercero. La individualidad de los hechos urbanos. La arquitectura, pág. 8, párr. 3

1 . José María ORDEIG CORSINI, Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo. Instituto Monsa de Ediciones, S. A., Barcelona, 2004. Pág. 302, párr. 2

2. Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, Comisión de Urbanismo, VISIÓN METRÓPOLIS Y ESTADO. Cartel de la Sesión 245 del 13 de Agosto de 2018

3. A. E. J. MORRIS, Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 1984. Pág. 54, párr. 4

4. Aldo ROSSI, La arquitectura de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2015. Capítulo tercero. La individualidad de los hechos urbanos. La arquitectura, pág. 10, párr. 3

5. Benedetto GRAVAGNUOLO, Historia del Urbanismo en Europa 1750-1960. Ediciones Akal, S. A. Madrid, 1998. Pág. 7, párr. 4

6. Ibídem. Pág. 7, párr. 4

7. Rocío GONZÁLEZ MAIZ, Desamortización y propiedad de las élites del noreste mexicano 1850-1870. Fondo Editorial de Nuevo León. Monterrey. 2011. Pág. 24, párr. 1

8. Ibídem. Pág. 24, párr. 1-2

9. Ibídem. Pág. 9, párr. 1

10. Isidro VIZCAYA CANALES, Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución 1867-1920. Fondo Editorial Nuevo León-ITESM, 2006. Pág. 77, párr. 4

11. Luis CABRALES, La ciudad norteamericana: la fe en el futuro, en Ciudades del Globo al Satélite. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (Electa, 1994). Pág. 5, párr. 4

12. Isidro VIZCAYA CANALES, Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución 1867-1920. Fondo Editorial Nuevo León-ITESM, 2006. Pág. 5, párr. 2

13. Isidro VIZCAYA CANALES, Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución 1867-1920. Fondo Editorial Nuevo León-ITESM, 2006. Pág. 5, párr. 2

14. Juan Luis DE LAS RIVAS SANZ, El paisaje como regla: el perfil ecológico de la planificación espacial. En María CASTRILLO ROMÓN y Jorge GONZÁLEZ-ARAGÓN CASTELLANOS (coordinadores). Planificación territorial y urbana, investigaciones recientes en México y España. Instituto Universitario de Urbanística-Universidad de Valladolid. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco-División de Ciencias y Artes para el Diseño. Publidisa, 2006. Pág. 26, párr. 3

15. Aldo ROSSI, La arquitectura de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2015. Capítulo tercero. La individualidad de los hechos urbanos. La arquitectura, pág. 8, párr. 3